2022年11月12日-13日,新疆農業機械學會克服疫情影響,利用企業微信直播平臺等線上形式開展棉花生產精準作業和智能化管理學術報告會,做到了疫情防控不松懈,學術交流不斷線,為廣大農機科技工作者搭建了學術交流平臺,也為學會在疫情防控期間工作注入了新的活力。中國工程院院士、新疆農業機械學會理事長陳學庚,農業農村部機械化總站徐振興副站長,石河子大學李兆敏副校長,新疆農業機械化發展中心朱堂忠副主任出席會議致辭。新疆農業機械學會秘書長馬俊貴研究員和石河子大學溫浩軍教授分別主持會議。

本次線上學術報告會由新疆農業機械學會、農業農村部西北農業裝備重點實驗室、石河子大學機械電氣工程學院共同承辦,會議得到了農業農村部農業機械化總站、農業農村部農作物生產全程機械化專家指導組、現代農業機械兵團重點實驗室、國家現代棉花產業技術體系機械研究室、新疆農業機械學會棉花生產全程機械化分會的大力支持。來自國內農業裝備行業的高校、科研院所、農機制造企業、農機管理與技術推廣等單位400余人參加了學術討論。

陳學庚在講話中簡要概括了新疆棉花的發展歷程,并指出棉花生產全程機械化雖然取得了重大成就,但還有一些短板問題:一是殘膜污染治理問題;二是棉花生產全程機械化提質增效問題;三是產學研用的應用問題。希望通過本次會議的交流研討,能夠促進農機行業科技進步和創新,推進新疆農業機械化事業持續健康發展。

徐振興在致辭中指出,在線上舉辦棉花機械化生產和智能化管理學術報告會,將有力地推動我國棉花生產最新技術成果的交流研討,時機正好、非常必要。并針對論壇提出三點意見,一是貫徹落實黨的二十大精神,不斷強化我國棉花生產科技與裝備支撐;二是確保國內棉花穩產保供,努力提升我國內陸地區棉花生產能力;三是強化產學研推合作,加快構建棉花全程機械化研發制造推廣應用一體化。

李兆敏在講話中介紹了石河子大學的科研情況及學科成果,并提出要以院士專家高水平科技領軍人才為引領,進一步明確學校進行“新疆棉花生產提質增效”研究的科研目標,通過“十四五”期間持續攻關,力爭在機采棉新品種、水肥資源高效利用、數字農業與精準管理、節水灌溉技術裝備、全程機械化農機裝備等方面達到國內領先水平。通過關鍵技術和裝備的推廣和應用,顯著提升我國棉花生產整體技術水平,提升我國棉花產品的國際競爭力。

朱堂忠在講話中指出,自2014年實施棉花目標價格改革政策以來,新疆棉花產量和質量整體保持穩步提升,新疆植棉技術實現了由傳統植棉技術向現代植棉技術的轉變,自治區采取優化棉花區域布局和品種結構、加強田間管理、強化采收期質量管控等有力措施,不斷推進棉花質量產量雙提升。通過本次論壇的舉辦,將會積極推動我區棉花生產精準作業和智能化管理發展,推進農業機械化補短板、強弱項,促進我區棉花生產提質增效,農民增收致富、助力鄉村振興。

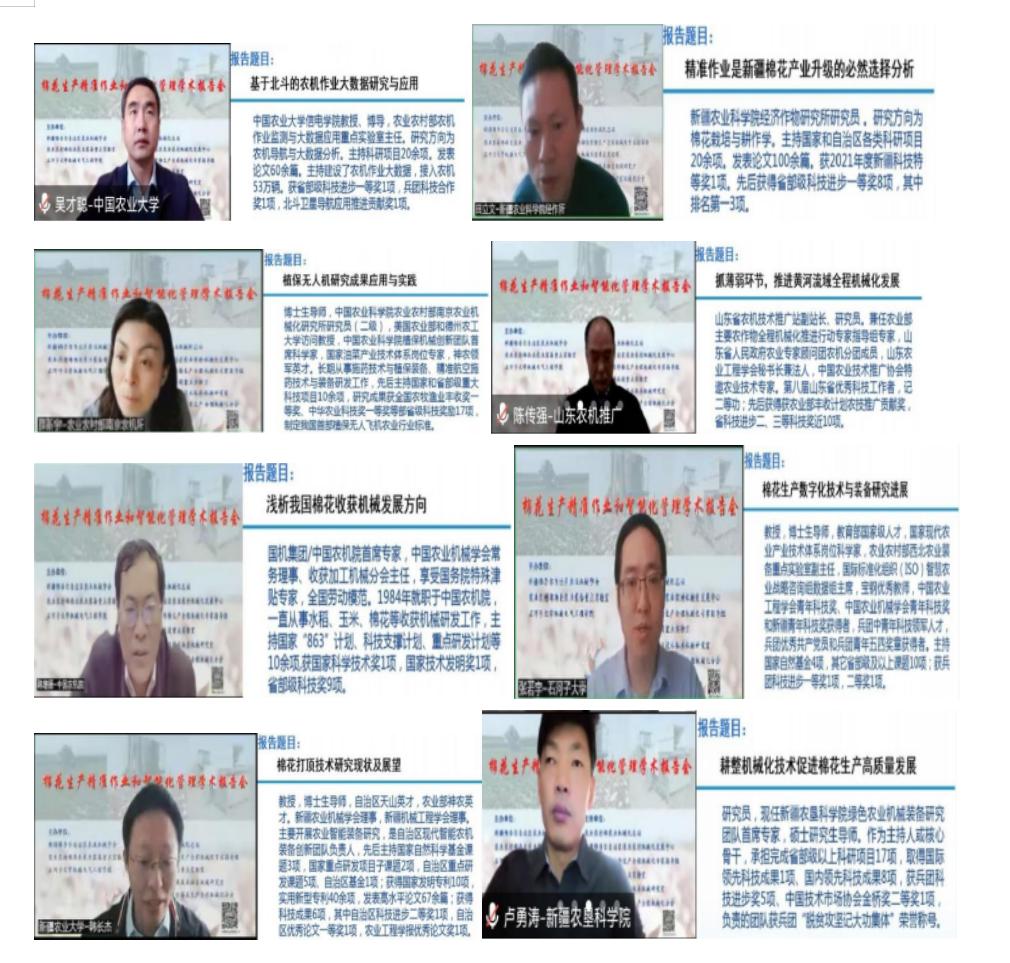

圍繞大會“棉花生產精準作業和智能化管理”的主題,陳學庚院士就“棉田加厚地膜覆蓋和機械化回收技術應用”,中國農業大學吳才聰教授聚焦就“基于北斗的農機作業大數據研究與應用”,新疆農業科學院田立文研究員圍繞“棉花產業升級與機械化精準作業技術水平提高關系分析”,農業農村部南京農業機械化研究所薛新宇研究員就“植保無人機研究成果應用與實踐”,山東省農業機械技術推廣站陳傳強研究員聚焦“抓薄弱環節,推進黃河流域棉花生產全程機械化發展”,中國農機研究院韓增德研究員圍繞“淺析我國棉花收獲機械發展方向”,石河子大學張若宇教授就“棉花生產數字化技術與裝備研究進展”,新疆農業大學韓長杰教授圍繞“棉花打頂技術研究現狀及展望”,新疆農墾科學院機械裝備研究所盧勇濤研究員就“耕整機械化技術促進棉花生產高質量發展”等相關內容,分別作了9個內容豐富、視角廣泛、觀點鮮明、立意高遠的主題學術報告,使與會者受益非淺,受到了大家的熱烈歡迎。

“棉花生產精準作業和智能化管理學術報告會”在主承辦單位精心籌備、相關單位鼎力支持、行業專家學者積極參與和全體與會者的共同努力下取得了圓滿成功。在會議搭建的交流平臺上,行業學者、專家和制造企業等各界人士通過線上方式,不但廣泛交流了學術思想,充分展現了創新技術和成果,很多當地企業還紛紛和專家進一步接觸洽談合作。這對于促進新疆農機行業科技創新、成果轉化,提高農機裝備制造水平發揮巨大作用。

供稿:新疆農業機械學會

責任編輯:劉旭歡